“我们已获得半导体大厂订单超1000万元,产品在今年8月开始陆续交付。”随着一粒粒形似黑色细沙的超级过滤材料从出料口源源不断产出,摩孚科技(重庆)有限公司(以下简称摩孚科技)实现了集成电路制造AMC超级过滤材料的国产替代。

AMC过滤吸附材料

半导体作为现代工业的“粮食”,是未来智能革命的关键驱动力。目前全球仅少数企业具备作为半导体的核心技术——AMC超级过滤材料的量产能力。摩孚科技却做到了!

“中试平台助我们完成了科技成果从实验室到生产线的‘关键一跃’,才让产品顺利上市。”摩孚科技总经理丁佰锁感慨地表示。

今年政府工作报告中明确,加快概念验证、中试验证和行业共性技术平台建设。近年来,重庆正以规模布局中试平台为抓手,推动一批科技成果从“书架”搬到“货架”、从“实验室”走向“生产线”,不断提升产业本地生成能力。

中试平台发力

从“实验室”到“生产线”的关键一跃

想象一下,一个科研团队在实验室里研发出了一种新材料,实验成绩相当惊艳。但这个成果立即通过流水线量产行不行?答案往往是:不行。因为实验室的环境相对简单、剂量小、条件可控。而到了工厂流水线,生产环境中的温度、湿度、设备稳定性等诸多不可控的因素,都可能影响大规模量产,最终使得团队浪费大量经费投入和时间精力,错失市场。

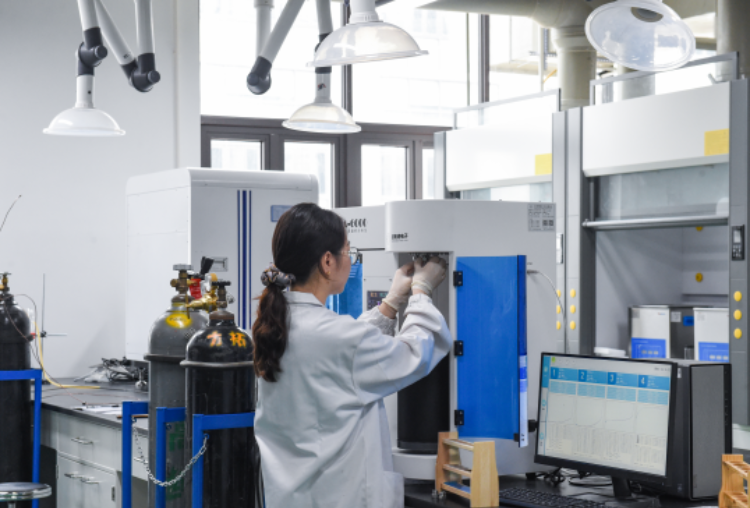

实验室里研发工程师正在分析各项数据

中试平台就像是一个模拟真实生产环境的“试验场”,它让科研成果在从小规模实验走向大规模生产前,先“试一试”——测试稳定性、优化工艺、降低成本、提高效率等。

摩孚科技总经理丁佰锁告诉上游新闻记者,在中试平台上,他们在短时间内以极低的成本跑通生产数据,调准了生产参数,这才使得科技成果快速量产,从而占据了市场先机。

业内数据显示,经过中试的科技成果产业化成功率可达80%,而未经中试的产业化成功率仅有30%。这一数据充分凸显了中试在科技创新和产业创新融合发展中的重要性。

就在不久前,重庆市经济信息委公布2024年重庆市中试平台名单,智能网联新能源汽车、新一代电子信息制造业、先进材料、智能装备及智能制造、生物医药、特色消费品这6大领域的49个平台入选。通过中试,重庆正不断将新产品新技术试验出来、检测出来、生产出来,“好用、耐用、管用”的高科技产品正陆续出现在市民身边。

理工清科(重庆)先进材料研究院(以下简称“理工清科”)的MOF材料批量化制备中试平台作为市级平台之一,已建成并投入使用研发及生产空间5000余平方米,引进超100台先进的实验仪器及小试中试设备,整体价值数千万元。

MOF批量合成制备

理工清科研发总监刘华丽表示:“设备仪器是工具,怎么用好才是关键。”在这一平台之上,不仅能获得共享设备服务,更能依托北京理工大学强大的人才队伍和科研底蕴,让企业的科研成果从“实验室”走向“生产线”。

刘华丽告诉上游新闻记者,平台成立两年以来,以“科技创新+产业培育”为抓手,不仅孵化了摩孚科技在内的多家具有创新活力和市场潜力的企业,还在氢燃料电池催化材料、血液净化材料、页岩气提氦膜材料等9个方面实现了技术突破,目前已建成全球领先的年产百吨晶态多孔聚合物(MOF)产线,更通过中试链接上下游,助力企业把科研成果转化成具有市场竞争力的产品。

“有了我们的技术突破,鞋底也能变轮胎。”刘华丽在采访中举了一个例子。华峰上海研究院与平台合作研发,通过MOF材料赋能,其主力产品“尼龙66”的耐磨性数据提升了数倍。这意味着,“尼龙66”将拓展应用场景,从曾经的鞋底原材料迈向轮胎制造等更广阔的商业前景。

平台机制创新

全周期服务孵化硬科技企业

一边是创新,一边是产业,中试虽然是科技成果转化的关键环节,但也面临限制多、门槛高等问题,许多企业不敢试、不愿试。再加上很多特殊领域的中试面临资金投入大、创新风险高、专业性要求高、环保压力大等难题,更加制约了科技成果的产业化落地。在采访中,上游新闻记者观察到,此次入选的49家市级中试平台大多数实现了共享设备中试服务,降低科技成果转换成本。同时部分综合性中试平台通过机制创新,打通了“项目遴选、小试中试、产品上市、生成企业、退出接续”全链条通道,建立起全周期科技成果转化服务。

“没想到这一天这么快就来了!”上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院教授罗宇十分感慨。

最近,光赢科技(重庆)有限公司研发的虚拟焊接系统一亮相,便斩获意向订单超700万元。

罗宇说,“虚拟焊接系统在保证焊接产品质量、提高焊接生产效率、降低焊接成本以及培养焊接技术人才等方面具有重大意义和市场前景。但苦于缺乏启动资金和产业化经验,成果转化道路一度停滞不前。”但在了解重庆高新技术产业研究院(简称重庆高新院)全周期科技成果转化服务链条后,他主动寻求创业孵化支持,最终成功让自己的科研成果——虚拟焊接系统成功实现产业化。

重庆高新院规划发展部部长林培思介绍,孵化光赢科技的过程“很有代表性”。重庆高新院经过多轮论证后,通过参股合作的方式提供480万元开发资金,罗宇教授团队将知识产权评估作价入股,于2023年12月成立了光赢科技(重庆)有限公司。

资金问题解决了,这还不够。重庆高新院还派遣项目经理、技术经纪人帮助光赢科技从零开始建章立制、搭建班子、招引人才等,并提供中试场地协助开展产品研发、测试标定、检验检测等中试熟化工作,打通了软件系统从技术到产品的完整通道。

目前,光赢科技已经成功完成了焊接仿真系列工业软件的商业化。该系统可以模拟实际焊接过程,对结构形变、温度场、残余应力等实现数字孪生,还能有效改善焊接质量、节省工程成本,实现了焊接软件的国产化替代。

重庆高新院打造的西南地区首个电子产品研发中试共享基地

短短5年时间,重庆高新院就精准转化了香港科技大学、北京大学等高校院所原创专利技术超800项,成功孵化硬科技企业57家。

“中试平台的确有助于地方经济的发展,是把科技和经济联系起来的最重要的纽带之一。重庆市产业结构正在面临调整,新兴技术的突破要融入产业调整当中去进行大规模生产的时候,就非常需要中试平台不断壮大和完善。”重庆理工大学副校长邱冬阳受访时表示。

“研究院经济”赋能

助力硬科技生态“雨林”生成

“过去科技成果常困在‘论文里、展台上’,如今中试平台就是‘翻译官’,把实验室语言变成产业篇章。”市经济信息委总经济师、未来产业处(筹)处长唐忠伟表示。

今年以来,重庆市经济信息委、市发展改革委、市科技局联合制定了《重庆建设概念验证中心和中试平台行动计划(2025—2027年)》,提出围绕“416”科技创新布局和“33618”现代制造业集群体系建设,突出产业细分领域,以小切口建设“综合型+专业型”概念验证中心、“综合型+专业型+企业型”中试平台矩阵体系,实现重点产业领域概念验证、中试能力全覆盖。到2027年,全市将建成100个中试平台。

高端MEMS传感器封测中试平台

量变或将引起质变。如何让中试平台发挥出更大能量,为重庆的科技创新注入“强心剂”?

唐忠伟进一步指出,重庆正形成硬科技企业生成生态“雨林”效应,即在规模布局中试平台的基础上,探索具有重庆辨识度的“研究院经济”。

“研究院经济”是打通基础研究、应用研究、科技成果转化、技术产品商业化和产业化整个创新链条的重要载体。2024年,重庆“研究院经济”发展模式入选了工信部《新型工业化案例选》。

邱冬阳也十分认同“研究院经济”在重庆经济发展当中的重要性。他说,研究院经济的核心要素是创新,重庆基本具备。在持续完善的过程中,只要营造好创新氛围和生态,一定会有“独角兽”企业脱颖而出,进而形成良性循环。

这对于一个地方的创新活力和创业就业都会带来非常大的、积极的正面影响。

截至目前,重庆已拥有包括重庆汽车智能制造与检测产业技术研究院、北京大学重庆大数据研究院、沪渝人工智能研究院、哈尔滨工业大学重庆研究院、重庆大学产业技术研究院等30多家产业研究院。这些研究院在各自领域内不断取得突破,为优质科创企业生成和产业生成能力持续提升注入了强劲动力。

唐忠伟表示,重庆将持续深化“产业研究院+产业基金+产业园区”科技成果转化新路径,促进科技创新与产业创新融合发展,推动更多“实验室黑科技”走向市场,更好培育发展新质生产力。

| 科技

| 科技